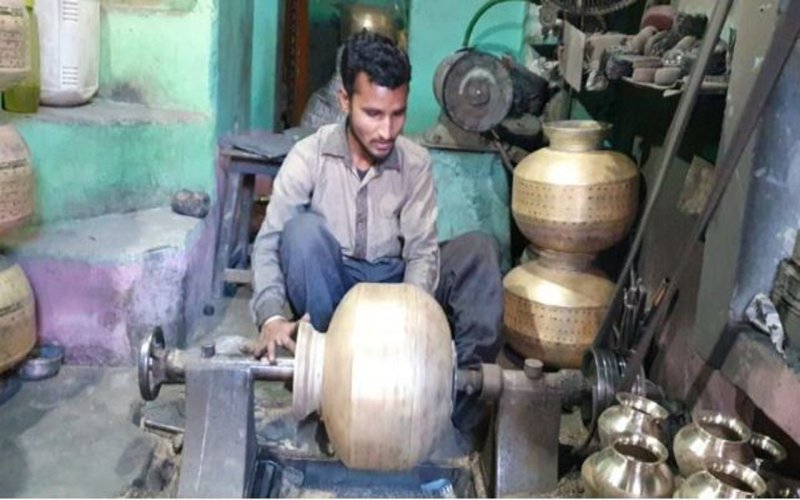

पीतल की गुंडी बनाते शिल्पकार

आधुनिकता की दौड़ में हम न केवल अपने रीति-रिवाज, परंपराएं और जीवनशैली खोते जा रहे हैं, बल्कि वो पारंपरिक शिल्प भी गुम हो रही हैं, जो कभी हमारी सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थीं। छतरपुर जिले की एक ऐसी ही शिल्पकला पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला आज अंतिम सांसें गिन रही है। स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद लाभकारी माने जाने वाले ये धातु बर्तन आज बाजारों से लगभग गायब हो गए हैं। कारण है सस्ते, आकर्षक लेकिन स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए हानिकारक प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों की आसान उपलब्धता।

तांबे और पीतल से बने बर्तनों का उपयोग न केवल भारतीय परंपरा में गहराई से रचा-बसा था, बल्कि यह आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी भी माना गया है। तांबे में पानी रखने से उसमें प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक गुण आ जाते हैं, जिससे डायरिया, पीलिया, गैस, एसिडिटी, थायराइड और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचाव होता है। एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर यह धातु कैंसर से लडऩे की क्षमता को भी बढ़ाती है। बावजूद इसके लोग आज इन्हें पुराने जमाने की चीज़ समझ कर त्याग चुके हैं।

हालांकि इस लुप्त होती कला को छतरपुर में कुछ ताम्रकार परिवार अब भी बचाए हुए हैं। तमराई मोहल्ले के रमेश ताम्रकार पिछले 50 वर्षों से पीतल की गुंडी यानी छोटे जलपात्र बना रहे हैं। रमेश जी की यह तीसरी पीढ़ी है जो इस काम को आगे बढ़ा रही है। उनके साथ अब उदयचंद्र ताम्रकार और प्रिंस ताम्रकार भी इस परंपरा में जुटे हैं। रमेश बताते हैं, हम तीन लोग मिलकर प्रतिदिन 40 गुंडी तैयार करते हैं, जो 700 से 750 रुपए प्रति किलो की दर से बिकती हैं। शादी-विवाह के मौसम में पुराने बर्तनों की पॉलिश का थोड़ा-बहुत काम मिल जाता है जिससे हमारा घर चल जाता है।

दूसरी ओर गोवर्धन टॉकीज के पास के चंदन ताम्रकार पिछले 22 वर्षों से पीतल के कलश तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है, हम कलशों को ग्राहक की मांग के अनुसार 2 से 4 किलो वजन में बनाते हैं। एक कलश की कीमत 1400 से 3000 रुपए तक जाती है। पर अफसोस यह है कि अब यह काम सम्मान तो पाता है, लेकिन रोज़ी रोटी नहीं दे पाता। चंदन की चिंता जायज है। उन्होंने साफ कहा, अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य इस पेशे को आगे नहीं बढ़ाता, तो हम भी इसे बंद कर देंगे। आखिर हर कला को जिंदा रखने के लिए समाज का सहयोग भी जरूरी होता है।

आज पीतल और तांबे के बर्तनों का प्रयोग अधिकतर लोग सिर्फ शादी के दहेज में या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर चुके हैं। दैनिक उपयोग में इन बर्तनों की कोई जगह नहीं बची है। बाजारों से जैसे-जैसे इनका अस्तित्व मिटता जा रहा है, वैसे-वैसे इन बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है।

ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य और केंद्र सरकारें पारंपरिक कारीगरों को संरक्षण दें, उनकी कृतियों को बाज़ार दिलाएं और युवाओं को इस दिशा में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाएं। साथ ही समाज को भी यह समझना होगा कि सस्ते विकल्पों की चकाचौंध में जो परंपराएं और सेहत खो रही हैं, उनकी कीमत आने वाली पीढिय़ों को चुकानी पड़ेगी। छतरपुर के ये कारीगर आज भी पीतल और तांबे की खनक को बचाए हुए हैं, लेकिन कब तक? ये सवाल हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों पर गूंजता है। क्या हम समय रहते इस शिल्प को विलुप्त होने से बचा पाएंगे या फिर एक और परंपरा हमारी स्मृतियों में ही दफ्न होकर रह जाएगी?

Published on:

20 Jun 2025 10:32 am

बड़ी खबरें

View Allछतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग